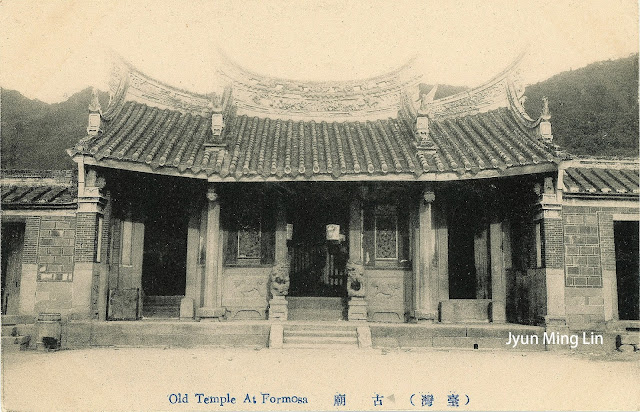

臺灣潮味建築:屐栱

臺灣傳統建築過去多著重在閩客文化的分野和細化,但在19世紀臺灣建築曾包含許多特色樣式,諸如廣府、福州、東山等風格,前者如臺南兩廣會館(毀於二戰)、中者為臺灣府儒考棚、後者為馬公天后宮。此外臺灣尚有一脈建築風格,值得作為探討,此為潮州式建築。 臺灣潮汕建築多年來的論述,多停留於個案「臺南三山國王廟」(又名潮汕會館),主祀三山國王,配祀天上聖母與韓文公。廟體建築最後一次大修為清光緒13年(1887年),保留大量潮汕建築特色,如雙檁、嵌瓷、龍頭櫸、彩繪、白牆青瓦等。其實除此以外,臺灣潮州建築由於歷經改築、重組,建築特色從濃厚逐漸稀釋,因此各地尚存繁多案例值得探究。 潮州式建築:屐栱 潮州建築的木栱具有鮮明特色,栱身為方柱形,外型是厚實粗壯,原鄉的說法為「屐」,屐的原意指木製的鞋,被引用為簷口挑檐的建築構件。屐頭會因為造型的變化,而以其形命名,如「龍頭屐 」、「飯勺屐」等。 在潮州建築中,有一種 以栱狀出挑的屐頭,僅見於清代,在 南洋有人稱為「煙斗栱」。 煙斗栱是一種斷面接近正方形的栱構造,栱身先水平微微起翹再向上彎弧,栱頂再接方斗。煙斗栱一詞,由陳耀威(1960—2021)建築師於馬來西亞檳城所採集,此命名傳神。 煙斗栱分佈於中國華南的漳南潮汕至韓江流域沿線的廟祠民居,是一種在漳潮粵交界的「區域型」建築特色,在潮州地區尤為典型。 而今日在臺灣 竟然有保留完好的煙斗栱,能證明潮州建築在臺灣亦曾開枝散葉! 臺灣目前已知在彰化關帝廟(主祀關聖帝君)、彰化威惠廟(又名聖王廟,主祀開漳聖王)二處建築仍保留煙斗栱。二棟的主體建築棟架可能是清光緒時期古物。以前對潮汕建築尚無概念,透過比對分析後是有更進一步的認識了。 其他臺灣出現過煙斗栱的案例尚有:嘉義新港大興宮(存)、苗栗苑裡慈和宮舊廟(消失)。 這次發現真的非常驚豔,足以證明潮州式建築匠藝曾在臺灣落地生根,而且在中部地區占有一席之地。 後記 ...