試論北臺灣傳統彩繪(二)龍山寺門神1927年

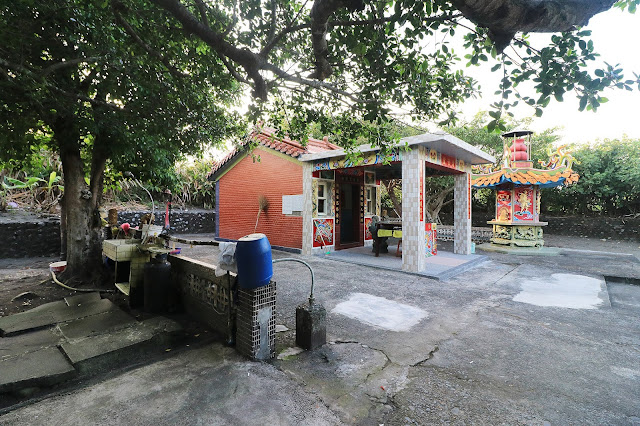

2021 年 6 月8日 ,吳儉鴻老師於臉書上分享一帖臺北萬華龍山寺前合影記念的舊照片,文獻出自 士林「郭坤木」家族收藏 。昭和 2 年( 1927) 十月初三(1927年10月27日),臺灣總督府臺北師範學校同窗會,晚上於萬華三仙樓 (註1) 宴會,參加的師長有校長「志保田鉎吉」,他同時是新任評議會員。會後眾人就近在臺北龍山寺前合影留念。照片中,志保田校長站在人群第一排中央,身穿深色和服,在一片西裝人物中非常醒目。志保田校長右手邊的西裝仕紳就是郭坤木。 ★師範學校校長 志保田鉎吉 志保田鉎吉( 1873~ ?),日本京都人, 1901 年來臺擔任臺灣總督府國語學校教授,與坂本房と結婚。其後歷任臺南高等女學校(今國立臺南女中)、臺南師範學校(今國立臺南大 學)、臺北第一師範學校(今臺北市立大學)。志保田先生在臺教育界服務 30 年後卸任, 1931 年 9 月 17 日離臺。 1932 年志保田的壽像在臺北第一師範學校舉行除幕式,今銅像不存。 ★士林仕紳 彰銀板橋店長 郭坤木 郭坤木( 1888.01~1947 ),出身自士林郭氏家族,國語學校實業部農業科卒業( 1940 ),進入臺北廳殖產局,農事試驗場技手( 1910~1911 ),從事甘蔗檢驗。郭坤木為士林新街的仕紳代表,在日方推廣本島人的舊習改造期間,參與「斷髮不改裝會」( 1911 年 1 月),隔月成為士林首批斷髮人士。郭坤木由於日語表達流暢,具備雙語讀寫能力,頭腦清晰,獲得引薦,事 業跨足至金融業。彰化銀行臺北出張所 1919 年 9 月設立,郭坤木進入金融業。 1924 年由彰銀臺北支店次席升任板橋出張所長, 1930 年彰銀板橋升格為支店,郭坤木榮昇為彰銀板橋初代支店長。皇民化時期改名為「福原啓吾」,戰爭時期經選任彰化銀行監察役( 1941~1945 )。 郭坤木熱心地方事務,士林慈諴宮昭和年間第一次改建( 1927 ),地方仕紳響應,郭坤木為改築委員會委員,由郭坤木...